程永强研究员课题组在《Analyst》发表最新研究成果

发布日期:2024年06月06日 09:34点击次数:

近日,山东大学生态环境损害鉴定研究院程永强研究员课题组在微生物药敏分析领域取得新进展。相关研究成果以“A capillary-based centrifugal indicator equipped with in situ pathogenic bacteria culture for fast antimicrobial susceptibility testing”为题发表在国际知名分析化学期刊《Analyst》(JCR一区)上。课题组硕士研究生陈龙宇为第一作者,程永强研究员为通讯作者。

病原微生物在环境中普遍存在,由其导致的健康问题时时刻刻威胁着人们的日常生活。自1928年弗莱明发现青霉素以来,抗生素便成为人类对抗致病菌的主要武器,细菌感染引起的肺炎和流感的发病率及死亡率已大大下降。然而随着抗生素在全球范围内的广泛使用,导致了耐药性细菌的出现。尤其是近年来,抗菌药物的广泛应用导致细菌耐药问题日益严峻,甚至发现了对几乎所有抗菌药物耐药的超级细菌。面对日益严重的细菌耐药性蔓延现状,谨慎、合理、有针对性地使用抗生素尤为重要,而快速有效地药敏分析(AST)是指导抗生素使用的关键之一。

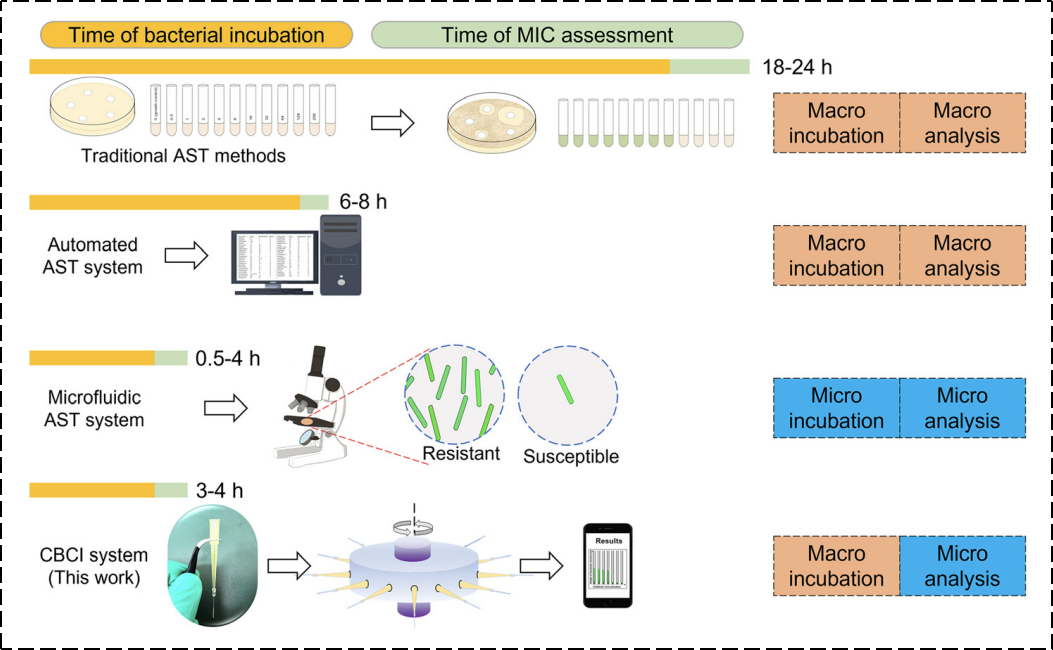

传统的药敏分析方法主要包括纸片扩散法和肉汤稀释法等,存在着检测周期长、过程繁琐等问题。当前临床药敏商品化设备大部分是借助稀释法原理和高灵敏光学分析技术,并引入自动化和智能化,使药敏分析操作简单、快速省力。但是存在着设备昂贵、需专业人员操作等难题。

本工作发展了一种基于离心毛细管的快速药敏分析新方法。该方法配备了用于细菌宏观培养的原位培养装置,并与离心毛细管指示器无缝衔接。药敏分析过程中,通过简单离心将所有宏观培养的细菌富集到纳升级毛细管柱中。填充毛细管柱高度可线性反映细菌数量,并根据药物组与对照组的柱高差异确定最低抑菌浓度(MIC)。AST 结果可通过肉眼或智能手机成像方便获取。该方法将细菌的宏观培养和早期微观评估相结合,无需复杂的显微计数和荧光成像,即可实现快速表型 AST。整个操作过程简单易用。大肠杆菌 ATCC 菌株的 AST 结果可在3.5 h内确定,比传统药敏分析方法缩短了15-20 h。利用该方法对临床尿路感染的样本进行药敏测试,输出结果与临床检测报告具有较好的一致性。

程永强课题组主要从事痕量污染分析及溯源技术、环境分析、环境污染与人体健康等方面的研究,主要应用领域为生命科学、食品安全、水体、土壤、大气等。具体研究方向包括:1. 污染物痕量分析新方法及溯源技术研究;2. 微生物学微流控新技术;3. 生化分析与生物传感;4. 光谱、质谱分析仪器的研发与应用。该工作得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东大学基本科研业务等项目的支持。

原文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/an/d3an02144k